オリンピックの表彰式でメダリストが満面の笑みで金メダルをガブリと噛む光景。 今や大会の風物詩とも言えるこのポーズですが、冷静に考えると「なぜ硬い金属を噛むのか?」と不思議に思いませんか。 「汚くないのだろうか」「メダルに傷がつかないのか」と、疑問を抱く方も少なくないはずです。

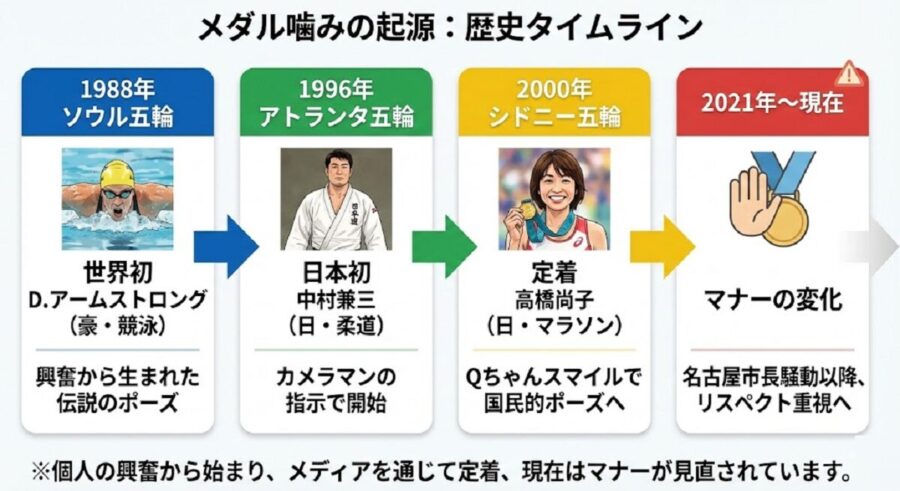

実は、メダルを噛む行為には明確な「きっかけ」と「メディア側の切実な事情」が隠されています。 また、最初に始めたのは誰なのか、日本人で初めて行ったのは誰なのか、その歴史を紐解くと意外な事実が見えてきます。

この記事ではメダルを噛む理由や起源、さらには金メダルの素材といった雑学まで、4,000文字を超える圧倒的な情報量で徹底的に解説します。 この記事を読めばオリンピックの表彰式がこれまでとは違った角度で見えてくるかも。

- メダリストがメダルを噛む「3つの心理的・メディア的理由」

- 1988年ソウル五輪から始まった、世界と日本の「最初の人」の正体

- 金メダルは実は「銀製」?意外と知らない素材規定と2026年最新の資産価値

- 歯の損傷リスクや名古屋市長の騒動を経て変化した「現代のメダルマナー」

なぜメダリストは金メダルを噛むのか?3つの主要な理由

表彰台で選手がメダルを噛む理由には、大きく分けて3つの背景があります。 これらは個人の突発的な行動から始まったものもあれば、メディアによる計算された演出として定着したものもあります。

1. 報道カメラマンからのリクエスト

現代において、このポーズが最も頻繁に見られる最大の理由は、実はカメラマンからの強いリクエストにあります。 スポーツ報道の世界では、勝利の象徴である「メダル」と、選手の喜びが詰まった「顔」の両方を、1枚の写真に大きく収めることが求められます。

通常、メダルは首にかけるものですが、そうすると顔とメダルの距離が物理的に離れてしまいます。 カメラマンが選手の笑顔をアップで撮ろうとすると、胸元にあるメダルはフレームの外に追い出されてしまいます。 逆にメダルを大きく写そうとすると、顔が小さくなって表情が伝わりづらくなるというジレンマがありました。

そこで現場のカメラマンたちが編み出した解決策が「メダルを口元まで持っていって、噛むふりをしてほしい」という指示でした。 これにより、メダルと顔が同じ位置に並び、インパクトのある写真を撮影できるようになったのです。

2. 本物の金かどうかを確かめる歴史的名残

歴史的な背景として、かつて金貨が通貨として流通していた時代、本物の純金かどうかを確かめるために歯で噛むという習慣がありました。 純金は非常に柔らかい性質を持っているため、本物であれば噛んだときにわずかに歯型がつきます。 偽物は硬い金属で作られていることが多いため、噛むことでその真偽を判断していたのです。

現代のメダリストたちが「主催者が偽物を渡したのではないか」と疑って噛んでいるわけではありません。 しかし、価値あるものを手に入れたときの象徴的なアクションとして、この歴史的な仕草が一種のパフォーマンスとして採用されるようになりました。 「本物を手に入れた!」という喜びを表現する手段として、この習慣が選ばれたという説は根強く残っています。

3. 勝利の喜びを「噛みしめる」という表現

極限の努力を重ね、死闘を勝ち抜いた末に手にした栄冠を、五感すべてで味わいたいという選手の心理的な欲求も働いています。 「勝利の味を噛みしめる」という言葉がありますが、それを文字通り身体で体現した形と言えるでしょう。

興奮状態にある選手にとって、冷たくて硬いメダルの感触を口にすることは、夢が現実になったことを確認するための儀式のような側面もあります。 「これは現実なんだ」という実感を、視覚や触覚だけでなく、味覚に近い感覚で確かめているのかもしれません。

メダルを噛んだ「最初の人」は誰?世界と日本の起源を調査

この「メダル噛み」を世界で初めて行ったのは一体誰なのでしょうか。 また、日本国内でこのポーズが一般的になったきっかけについても、具体的な大会名とともに紹介します。

世界の第1号は1988年ソウル五輪の競泳選手

世界で初めて公式の場でメダルを噛んだとされる人物は、オーストラリアの水泳選手ダンカン・アームストロング氏です。 彼は1988年のソウルオリンピック、男子200メートル自由形で金メダルを獲得しました。

当時の彼は世界ランキング24位でまったくの無名の存在でしたが、スーパースターたちを破っての劇的な逆転勝利を収め、会場は騒然となりました。 興奮の絶頂にいた彼は、表彰台で手にした金メダルを思わずガブリと噛みました。 翌日の読売新聞でも「勝利ガリガリ」という見出しとともに、この衝撃的な写真が大きく掲載され、世界中に知れ渡ることとなったのです。

これ以前にも散発的に噛む選手はいたという説もありますが、メディアを通じて「金メダル=噛む」というイメージを決定づけたのはダンカン・アームストロング氏だと言われています。

日本人第1号はアトランタ五輪の中村兼三選手

日本人のメダリストで最初にこのポーズをとったのは、柔道の野村忠宏氏だと思われがちですが、実は違います。 正解は、1996年アトランタオリンピックの柔道男子71キロ級で金メダルを獲得した、中村兼三選手です。

中村選手がメダルを獲得したのは、野村氏が優勝する2日前のことでした。 当時の取材によると、中村選手自身に「噛もう」という意図があったわけではなく、現場で多くのカメラマンの「メダルを噛んで!」との強いリクエストに応えたものだったそうです。 このときの中村選手の姿を見ていた野村氏が、2日後の自身の表彰式で「先輩の中村さんがやっていたから自分もやってみた」と真似をしたことで、柔道界を中心にこのポーズが広まっていきました。

日本中に広めたのは2000年シドニー五輪の高橋尚子選手

「メダルを噛む」という行為が、日本のお茶の間で完全にポジティブな定番ポーズとして定着したのは、2000年シドニーオリンピックでしょう。 女子マラソンで日本女子陸上界初の金メダルを獲得した「Qちゃん」こと高橋尚子選手が、満面の笑みで金メダルを噛む姿は、当時の日本に大きな感動を与えました。

彼女の明るいキャラクターと満面の笑みで金メダルを噛んだ姿が日本中に感動を与え、それ以降、多くの日本人選手が「喜びの象徴」としてこのポーズを自然に行うようになりました。

【完全版】オリンピックメダルの「素材と規定」を徹底解剖

「噛んだら歯型がつくのか?」という疑問に答えるには、メダルが一体何でできているのかを知る必要があります。 国際オリンピック委員会(IOC)には、各メダルの素材について非常に厳格な規定が存在します。

金メダル:中身は「純銀」という驚きの真実

多くの人が「金メダルは金でできている」と考えていますが、事実は異なります。 IOCの規定では、金メダルは以下のように作ることが定められています。

- 本体: 純度92.5%以上の銀(スターリングシルバー)で作る。

- 表面: 6グラム以上の純金でメッキを施す。

つまり、金メダルの正体は「巨大な銀の塊に、薄く金をコーティングしたもの」です。 1912年のストックホルム大会までは純金製のメダルが授与されていましたが、金相場の高騰と、メダルのサイズが大きくなったことにより、コスト面から現在の仕様に変更されました。 銀は金よりも硬いため、実際には思い切り噛んでも歯型がつくことはまずありません。

銀メダル:実は金メダルと本体は同じ素材?

銀メダルについての規定はシンプルです。

- 素材: 純度92.5%以上の銀で作る。

驚くべきことに、金メダルと銀メダルは「本体の素材」という点では全く同じなのです。 表面に金メッキが施されているかどうかが、1位と2位を分ける物理的な差となっています。 磨き上げられた純銀の輝きは非常に美しく、金メダルに劣らない重厚感を持っています。

銅メダル:成分のほとんどが「10円玉」と同じ?

銅メダルの素材は、一般的に「青銅(ブロンズ)」と呼ばれますが、近年の規定では以下のようになっています。

- 素材: 丹銅(たんどう)と呼ばれる銅と亜鉛の合金。

- 比率: 概ね銅が95%、亜鉛が5%程度。

これは私たちが日常的に使っている10円玉(銅95%、亜鉛・スズが残り)の成分に非常に近いものです。 しかし、オリンピックのメダルには開催地独自の素材が混ぜられることもあります。 例えば、2024年のパリ五輪では、エッフェル塔の改修時に保存されていた本物の鉄がメダルの中央に埋め込まれるなど、素材そのものに歴史的価値を持たせる工夫がなされています。

2026年現在のメダル資産価値:金高騰による「驚きの時価」

2026年現在、金や銀の価格は歴史的な高騰を見せています。 国際情勢の不安定化やインフレの影響を受け、金価格が1グラムあたり25,000円〜27,000円を超えるような異常事態となっています。 この影響で、オリンピックメダルの「素材としての価値」も劇的に上昇しています。

具体的に、金メダル(銀500g以上に金6gのメッキ)の価値を計算してみましょう。 2021年の東京五輪当時は、素材価値だけで約9万円程度とされていました。 しかし、金が1g=27,000円、銀が1g=400円を超える2026年現在の相場で計算すると、なんと1個あたり約36万円〜40万円を超える資産価値を持つことになります。 かつての「3倍〜4倍」という、まさに金銀財宝と呼ぶにふさわしい価値になっているのです。

また、2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪などの近年の大会では、持続可能性(サステナビリティ)の観点から「リサイクル金属」を使用することが一般的になっています。 今大会のメダルは、イタリア国内の製造廃棄物や電子機器(都市鉱山)から回収された金属を活用して鋳造されています。 廃棄されたスマートフォンやパソコンから抽出された金属が、一流の職人の手によって世界最高峰の栄誉へと生まれ変わっているのです。

実は危険?「メダルを噛む」リスクと現代で分かれる賛否

長年、オリンピックの感動的なシーンとして親しまれてきた「メダルを噛む」ポーズですが、近年ではそのリスクやマナーを巡り、不快・下品・気持ち悪いなどの否定的な意見も目立つようになっています。以前は「喜びの象徴」として無邪気に受け入れられていたこの文化もSNSの普及や公衆衛生意識の高まりによって、大きな転換期を迎えています。 ここでは、現在どのような議論が巻き起こっているのか、物理的なリスクと社会的なマナーの両面から整理してみましょう。

歯の損傷や衛生面といった物理的なリスク

まず見過ごせないのが、選手自身の体への影響という物理的なリスクです。 実際に、2010年のバンクーバー冬季五輪では、ドイツのリュージュ選手がカメラマンの要望に応えてメダルを噛んだ際、前歯を欠けさせてしまうというアクシデントが発生しました。 金メダルの本体は硬い銀でできており、アスリートにとって「商売道具」とも言える体を、撮影のために危険にさらすことへの警鐘が鳴らされるきっかけとなりました。

また、衛生面での懸念も急速に高まっています。 近年のメダルは、持続可能性の観点からスマートフォンなどの廃棄デバイスから抽出された「リサイクル金属」を使用することが一般的ですが、その製造過程やコーティング剤、さらには授与式での接触を考え、「口に入れるべきではない」と考える視聴者が増えています。 特に世界的なパンデミックを経験したことで、以前よりも「不衛生な行為」に対する拒絶反応が強まったことも、批判が増えた一因と言えるでしょう。

名古屋市長の騒動が変えた「リスペクト」の概念

日本で社会的なマナーとして「メダルを噛むこと」への風当たりが決定的に強まったのは、2021年の名古屋市長による騒動でした。 東京五輪のソフトボールで金メダルを獲得した選手の表敬訪問時、市長が断りもなく選手のメダルを噛んだこの事件は、日本中で猛烈なバッシングを浴びることとなりました。 この行動は、アスリートが血の滲むような努力で勝ち取った宝物に対する「リスペクトの欠如」と見なされ、JOCがメダルを交換する異例の事態にまで発展しました。

この騒動以降、「他人のメダルを噛むのは論外」という認識はもちろん、「たとえ選手本人であっても、神聖なメダルを噛むのは品位に欠けるのではないか」という議論が活発化しました。 特に、選手自身の意思ではなく、現場のカメラマンが半ば強要するようにポーズをさせているという実態が知れ渡ったことも、「選手がかわいそうだ」「見ていて不快だ」という意見を後押ししています。 「伝統」として守るべきか、あるいは「古い慣習」として切り捨てるべきか、世論は今も二分されています。

2024年パリ五輪以降に見られる祝福の多様化

こうした批判やリスクを受け、近年の大会では選手たちが「噛む」以外の方法で喜びを表現する姿が多く見られるようになりました。 2024年のパリ五輪や、続く2026年の大会では、メダルに優しくキスをしたり、誇らしげに頬に寄せたり、あるいは亡き家族の遺影とともに掲げたりといった、より洗練されたリスペクトのある表現が選ばれています。 選手たち自身も、自分たちの努力の結晶をいかに大切に扱うべきか、そのメッセージ性を意識するようになっているのです。

大会組織委員会側も、こうした時代の変化を捉えています。 公式SNSなどを通じて「メダルは食べられません」といったユーモアを交えた注意喚起を行うなど、過度なメダル噛みをソフトに抑制しようとする動きも見られます。 今の時代の祝福スタイルは、以下のようにより多様で心温まるものへとシフトしています。

- メダルを大切に抱きしめたり、心臓の位置に当てる。

- チームメイト同士でお互いの首にメダルをかけ合う。

- カメラに向かってメダルを指さし、誇らしげな笑顔を見せる。

かつての定番だったポーズが影を潜める一方で、こうした新しい祝福の形は現代のアスリートとファンの双方に「リスペクトある光景」として好意的に受け入れられています。

メダル以外にもある!スポーツ界の独特な祝福儀礼

メダルを噛むこと以外にも、スポーツ界には独自の祝福文化が存在します。

- トロフィー・カップへのキス: テニスのウィンブルドンやゴルフのメジャー大会で見られる、最も優雅な祝福の一つです。

- シャンパンファイト: F1などのモータースポーツやプロ野球の優勝時に行われる、勝利の美酒を分かち合う儀式です。

- ネットカット: バスケットボールで優勝が決まった際、ゴールの網を切り取って持ち帰る習慣です。

- グラウンドへのキス: サッカー選手などが、長年支えられたピッチに対して感謝を表す感動的なシーンです。

これらの行為はいずれも、言葉では言い表せない達成感を「身体的なアクション」に変換したものです。 メダルを噛む行為も、当初はこうした純粋な喜びの発露から生まれたものだったと言えます。

まとめ:時代とともに進化する「メダルへのリスペクト」

金メダルを噛む行為は、カメラマンの構図へのこだわりや歴史的な名残、そして勝利の味を噛みしめる選手の心理が重なって生まれた独特の文化です。1988年のソウル五輪を起源とし、日本では高橋尚子選手らの姿を通じて「喜びの象徴」として定着しました。

しかし、金や銀の価値が歴史的に高騰し、衛生面やリスペクトのあり方が厳格に問われる2026年現在、このポーズは大きな転換期を迎えています。単に噛むだけでなく、メダルにキスをしたり大切に掲げたりといった、より多様で洗練された祝福の形が現代のスタンダードになりつつあります。次に表彰式を見る際は、時代とともに変化するアスリートたちの「誇りの表し方」に、ぜひ注目してみてください。際は、選手がどのようなポーズでその喜びを表現するかに注目してみてください。 そこには、時代とともに変化するアスリートたちの、メダルに対する深い敬意が込められています。目してみましょう。

メダルを噛むポーズについてよくある質問

オリンピックの表彰式で当たり前のように行われているこの行為ですが、いざ調べてみると意外な背景がたくさんあります。ここでは読者の皆さんが気になりやすいポイントを質問形式でまとめました。

- 世界で一番最初にメダルを噛んだのは誰ですか?

-

1988年のソウルオリンピックで金メダルをとった、オーストラリアのダンカン・アームストロング選手が最初だと言われています。当時は無名だった彼が強豪を破って優勝した際、あまりの嬉しさに思わず噛んでしまった姿が有名になりました。

- 日本人で最初にこのポーズをしたのは誰ですか?

-

1996年のアトランタオリンピックで優勝した、柔道の中村兼三選手です。カメラマンからリクエストを受けて行ったのが始まりとされています。その後、同じ柔道の野村忠宏選手が真似をしたことで、日本人選手の間で一気に広まりました。

- 金メダルは純金ではないというのは本当ですか?

-

本当です。現在の金メダルは銀で作られており、表面に薄い金の膜を塗ったものです。昔は純金のメダルもありましたが、金の価格が高くなったことやサイズが大きくなったことから、100年以上も前に今の形に変わりました。

- なぜ最近はこのポーズが批判されることもあるのですか?

-

理由はいくつかありますが、主に衛生面やマナーの問題です。特に2021年に日本の政治家が選手のメダルを勝手に噛んだ騒動があってから、メダルを大切に扱うべきだという考え方が強まりました。また、リサイクル金属を使っていることもあり、口に入れるのは避けるべきだという意見もあります。

- メダルを噛んで怪我をすることはないのでしょうか?

-

過去にはメダルを噛んで前歯を折ってしまった海外の選手もいます。メダルはとても硬い素材でできているため、全力で噛むのは非常に危険です。最近のアスリートはそうしたリスクを知っているため、実際に噛むのではなく口元に寄せるだけにする人が増えています。